エキナセア(ムラサキバレンギク)

<基本情報>

エキナセアは、北米原産のキク科多年草です。

花の中央がトゲのように見えることから、ギリシャ語でハリネズミを意味する「echinos(エキノース)」を語源として、エキナセアと名付けられました。

薬用のエキナセアには、卵形の葉を持つエキナセア・プルプレア、草の丈が最も小さいエキナセア・アングスティフォリア、大きな花を咲かせるエキナセア・パリダの3つがあります。

この中で特に栽培が盛んで研究が進められているのが陸別町でも栽培しているエキナセア・プルプレア(学名: Echinacea purpurea)です。

<エキナセアの歴史>

エキナセアは約400年もの間、アメリカ先住民の間で薬用として利用されていました。

特に歯やのどの痛み、風邪や伝染病の治療にも用いられ、有効成分が含まれる根の部分を噛んだり、ハーブティーとして飲んでいたといわれています。

その後ヨーロッパに持ち込まれ、ドイツを中心に研究が進められることとなりました。その中で、エキナセアが免疫機能を高め、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防・治療に役立つことが明らかになりました。

<利用部位>

利用部位としては、全草(花、葉、茎、根)またはその一部を用います。

これらには、薬理活性を持つ様々な成分が含有されており、それらの多様な組み合わせによって多くの疾病や不調が改善していますが、効能の中心となる成分が何であるかは未だ正確には明らかになっていないのが現状です。

代表的な成分としては、多糖類、糖タンパク質、フラボノイドが挙げられます。

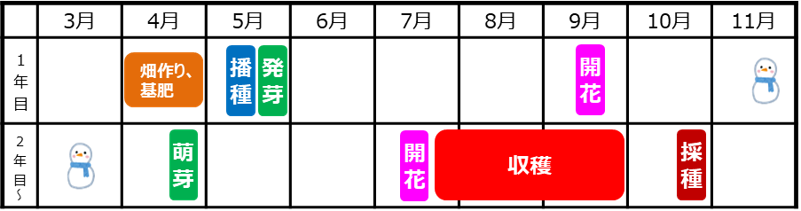

<陸別町での栽培歴>

・種子の発芽率も高く、肥料も必要としません。

・病害や害虫は少なく、比較的栽培しやすいです。

・2年目以降は草丈が1.5 m程度となります。

・冬は-30度を下回る陸別町においても問題無く越冬します。